|

Didactique (Rizzo), cours

n°4 :

le 02/04/03

1 à 4 mois : coordination des mouvements => réactions circulaires

primaires

Les réactions circulaires secondaires ne concernent plus uniquement

l'enfant mais les objets qui l'entourent.

Pour Piaget, on n'est pas face à un acte d'intelligence car le

résultat obtenu la 1ère fois c'est fait par hasard.

Pour l'intelligence, il faut que le 1er acte soit intentionnel.

La pensée de l'enfant est égocentrique car l'enfant ne fait de

différence entre le moi et autrui.

Le fait à commencer les objets qui les entourent permet le début de

la décentration.

Notion de permanence de l'objet, pas encore à 6 mois

Entre 9 et 12 mois, l'enfant ne se contente plus de reproduire des

résultats intéressants, il se propose d'atteindre des buts

non-directement accessible.

Acte de prendre la main était une fin en soi avant et maintenant

prendre la main et l'écarter est un moyen.

On assiste là à de l'intentionnalité, le 1er acte d'intelligence.

Pour Piaget, on est intelligent à partir du moment où on agit sur son

environnement pour pouvoir s'y adapter

Entre 12 et 18 mois, l'enfant ne répète plus des mouvements connus

mais va graduer ces mouvements.

IL gradue ces mouvements, les modifie dans le but d'en étudier la nature

: conquête du monde notamment grâce à la marche.

Le principe d'accommodation est une accommodation pour elle-même pas

pour s'adapter mais pour faire d'autres expériences.

Entre 18 et 24 mois : fin de la période

sensori-motrice, émergence de

la fonction symbolique. Elle permet d'élargir son champ de pensée.

Les expériences ne se passent plus seulement au niveau pratique mais

aussi au niveau mental.

Quand on arrive au 1er stade, il y a basculement à la 2ème phase.

Période des opérations concrètes :

Périodes préopératoire caractérisée par l'installation de la

fonction symbolique dans toutes ses dimensions.

ex : 200 mots à 2000 mots => enrichissement du vocabulaire.

"je" symbolique : il faut que l'enfant dispose de secteurs

d'activité dont la motivation n'a pas de lien avec l'adaptation réelle

mais c'est plutôt l'assimilation du réel à soi, il faut que le réel

s'adapte à lui.

Période opératoire de 7 à 12 ans :

Capacité de représenter un objet initial

- conservation

- sériation : comprendre qu'un élément est à la fois plus petit qu'un

élément X et plus grand qu'un élément Y.

Piaget référentiel exocentré en place vers 8-9ans.

Période de opérations formelles :

pensée intellectuelle

pensée hypothético-déductive

pensée abstraite

Fonctionnement des stades

Critères de définition des stades :

- Le développement de l'enfant s'effectue par stades successifs,

l'enfant traverse ces stades dans l'ordre et ne peut pas en sauter un.

- Les âges indiqués servent de repères souples (pas des données

rigides, ni des normes à atteindre)

Le milieu social peut en effet accélérer ou retarder l'apparition

d'u stade même en empêcher la manifestation.

- Il ne faut pas avoir l'idée d'une ligne, les stades ne se succèdent

pas de façon linéaire

- Les stades ont un caractère intégratif, il faut passer par un

stade pour en atteindre un autre.

Piaget : l'enfant doit parvenir à une maturité cognitive sans que les

parents ou les enseignants n'aient à jouer un grand rôle dans ce

processus. Le cerveau se développe dans un programme préétabli.

L'apprentissage n'a que peu d'importance, le cerveau aura de maintes

possibles, il ne faut pas pousser l'enfant.

Pourtant Piaget cherchait à influencer la pratique pédagogique et

convaincre les autorités éducatives de la valeur de l'action.

L'apprentissage doit se calquer sur le développement cognitif de

l'enfant, d'où l'intérêt de mettre l'enfant au centre du système

éducatif.

Vygotski : socio-constructivisme

Il met l'accent sur l'origine sociale du développement cognitif, il y

a 2 phases, 2 formes de fonctionnement mental.

- Processus mentaux élémentaire de 0 à 2 ans :

Il correspond au stade de l'intelligence sensori-motrice de Piaget, il

en attribue la provenance comme Piaget au capital génétique de

l'espèce, maturation biologique et surtout à l'expérience de

l'enfant dans son environnement.

- Processus mentaux supérieurs, plus de 2 ans :

Attention, mémoire, pensée verbale, autrement dit tout ce qui se

développe à partir de la mise en place de la fonction symbolique.

Les processus mentaux supérieurs reposent sur 3 points fondamentaux

(cf aussi le tableau) :

- Rapport entre éducation, apprentissage et développement cognitif

:

Idée que le développement cognitif de l'enfant est à considérer

comme une conséquence aux apprentissages.

Pour étudier le développement cognitif, il faut nécessairement

passer par une analyse des situations sociales.

Piaget reconnaît ces facteurs sociaux mais Vygotski dit que les

facteurs sociaux sont le point départ des apprentissages.

|

Processus d'apprentissage |

| Piaget |

Vigotski |

| modèles explicatifs binaires : interactions

individu-objet |

modèles explicatifs ternaires : interactions

individu-objet et le contexte social. |

| Point de différence :

dépendance ou indépendance entre le développement et

l'apprentissage. |

| C'est l'apprentissage qui est tributaire du

développement cognitif |

Il ne peut pas y avoir de développement cognitif sans

apprentissage.

Tout acte d'apprentissage e doit pas viser le niveau actuel du sujet

mais le niveau potentiel de ce dernier

niveau actuel : enfant capable de faire seul

niveau potentiel : situation avec médiation humaine qui l'aideront

au niveau cognitif

Le médiateur fait une radiographie de la tâche à accomplir

afin d'anticiper les difficultés que le sujet pourrait avoir. |

| Nature des processus

mentaux supérieurs |

| |

Passage de processus mentaux élémentaires à

supérieurs, c'est le langage, l'appropriation des instruments

relevant de l'héritage socioculturel. |

|

Passage de l'inter-psychique vers

l'intra-psychique |

| |

Chaque fonction supérieure apparaît 2 fois au cours

du développement de l'enfant.

Il se manifeste d'abord dans les activités collectives soutenues

par l'adulte et le groupe social.

Puis apparaît ensuite lors d'une activité individuelle et devient

alors une propriété intériorisée de la pensée de l'enfant.

ex : langage |

=> conflit socio-cognitif :

L'environnement social n'est plus vu comme un facteur qui influence le

développement individuel mais ce par quoi l'enfant devient Homme.

Les styles cognitifs

Ils relèvent de la pédagogie différentielle, ce sont à la fois des

aptitudes et des traits de personnalité. Face à une situation, un sujet

a tendance à utiliser un mode de pensée préférentiel qui correspond à

sa personnalité et ses aptitudes.

Les styles cognitifs peuvent se regrouper, cela dépend de la

diversité intellectuelles des chercheurs.

=>champ : toute information qui vient de l'extérieur.

- Dépendance - indépendance à l'égard du champ :

| Dépendance du champ |

Indépendance du champ |

| Tendance à faire confiance aux informations d'origine

externe |

Tendance à faire confiance aux repères personnels

d'origine interne |

| Attitude extravertie, accordant de l'importance au

contexte social et affectif de l'apprentissage : "cognition

chaude" |

Attitude introvertie, conduisant à des apprentissages

plus personnels et distanciés : "cognition chaude" |

| Restitution des données telles qu'elles ont été

proposées |

Reformulation (restructuration) personnelle des

données qui ont été fournies. |

| Besoin d'un définition extérieur des buts, des

objectifs |

Auto-définition possibles des buts, des objectifs |

| Intelligence relationnelle sociale |

|

- Réflexion - impulsivité :

Jeux de mémorisation : Les réfléchis prennent leur temps

Les impulsifs procèdent par essais-erreurs, ils répondent tout de suite. Les

enseignants ont de plus en plus des enfants impulsifs. En termes de

pédagogie, il faut résoudre le paradoxe qui consiste à s'appuyer sur la

dominante pour rassurer l'élève tout en cherchant à augmenter la

dominante complémentaire.

Pour les réflexifs, réfléchis : il faut

démocratiser l'erreur et pour les impulsifs, il faut donner plus de temps

pour réfléchir.

- Pensée latérale :

E. Bono la pensée latérale est de voir les choses autrement qu'avec

le regard usuel.

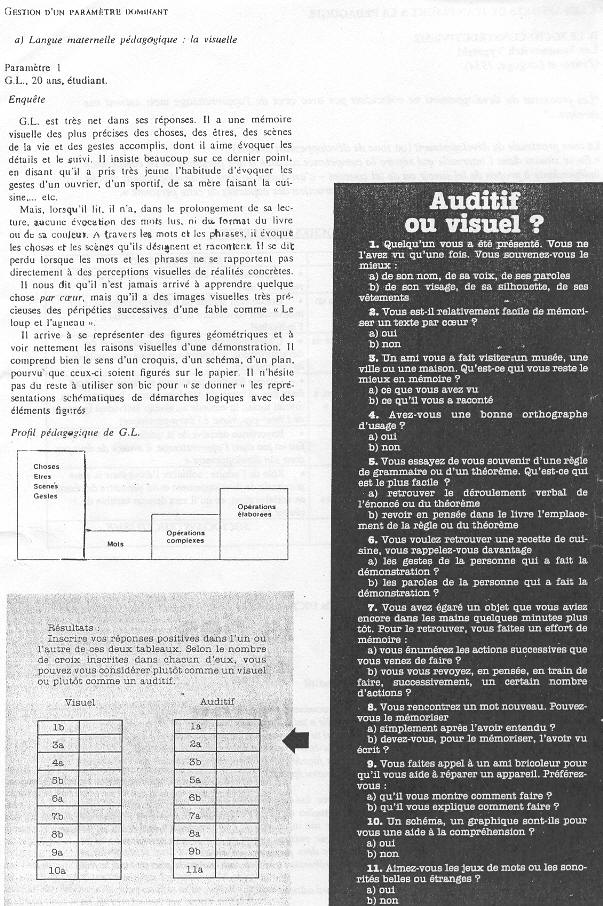

- Mode d'évocation visuel-Mode d'évocation auditif :

A. de la Garanderie fait le reproche de trop d'observation, trop

empirique.

(La gestion mentale en question, C. Cardou, 1995)

Chaque individu possède des habitudes évocatives qui lui sont

propres.

Evocation :

- façon de conserver l'information

- acte par lequel cessant de percevoir un objet ou un son, nous nous

donnons une représentation de l'objet ou du son perçu.

Perception : vue, ouie, odorat, toucher, goût

Perception => Evocation : images mentales visuelles ou auditives

On perçoit par les sens avec les stimuli, évoquer c'est redonner l'image

du stimulus qui n'est plus là.

3 : néo-cortex : traite l'information

1 : cerveau primaire : cerveau reptilien : survie, défense du territoire,

mimétisme

2 : cerveau limbique : relationnel, mémoire, émotion

4 types de phases

P1 : Auditive directe :

choses du quotidien : important en maternel

P2 : Auto-auditive :

évocation de mots, chiffre, par coeur => école primaire

P3 : Auto-visuelle :

évocation des principes, des relations => secondaire : logique, esprit

de synthèse

P3 : visuelle :

Imagination, créativité Polys :

|